皆さん、フィンチというメガネを知っていますか?

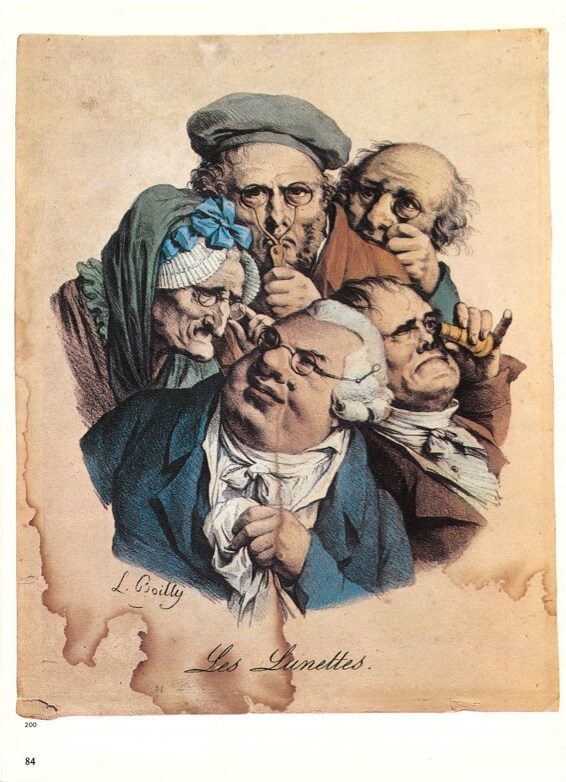

メガネにテンプルというツルが付いたのは18世紀くらいのことです。「テンプル」というのは「こめかみ」という意味ですが、最初の頃のテンプルはこめかみにツルの先端を当てて掛けていたり、頭の一番横に張っている部分は側頭部なので、その部分に先端を当てるタイプなどがありました。

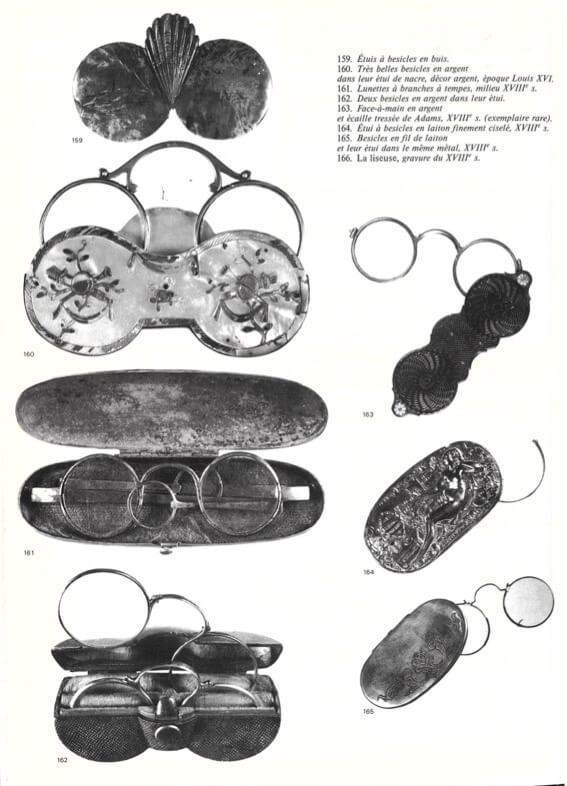

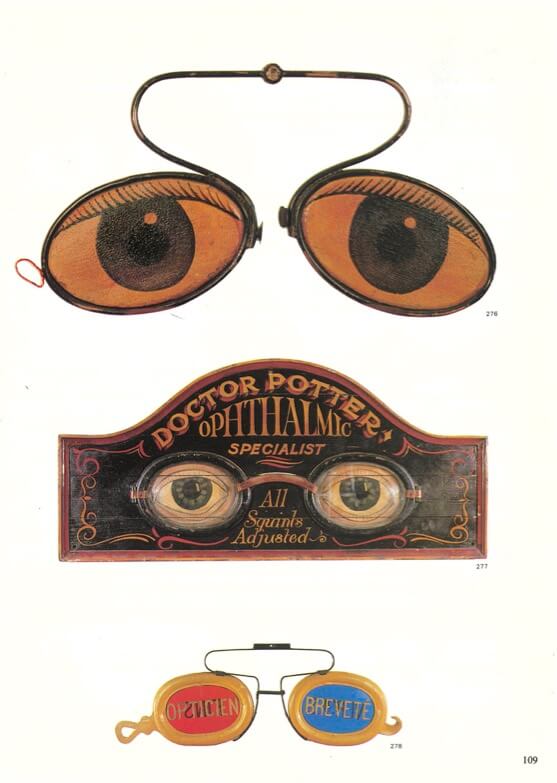

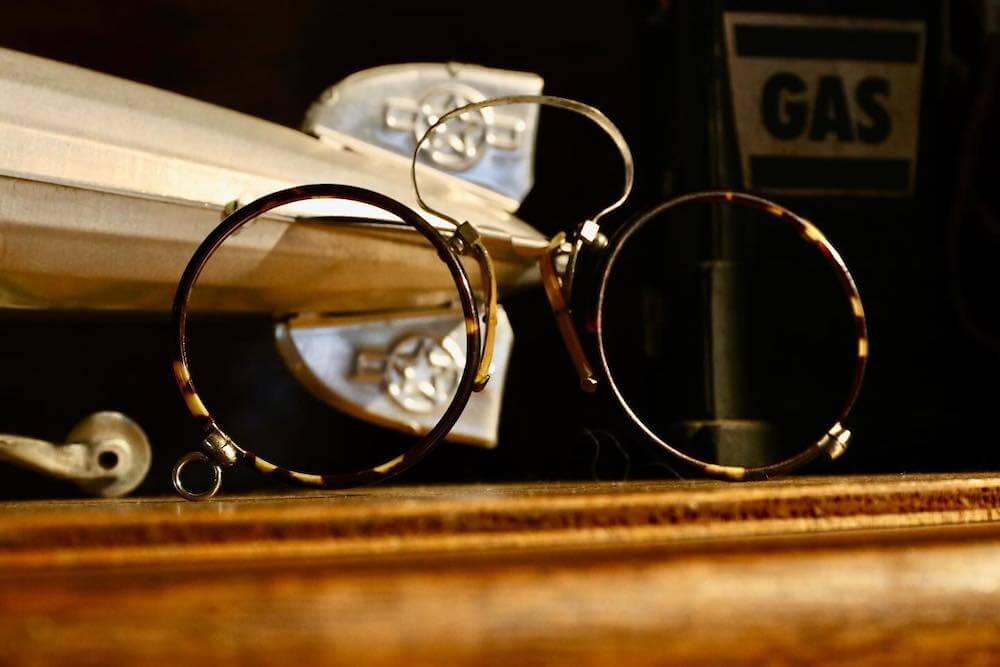

『PIERRE MARLY LUNETTES & LORGNETTES』(Hoebeke刊)より。18〜19世紀のテンプル付きメガネ。こめかみに挟んだりするため、かなり短いテンプルが付いている。

その前までは手に持つタイプか、鼻の頭に挟んで掛けるタイプがほとんどでした。19世紀後半に産業革命が起きてから教育が普及し、急速に識字率が上がってメガネの需要が一気に高まったのですが、それ以前は識字率が低かったので、メガネを持つのは裕福で字を読むことのできる高等な教育を受けた特権階級の人たちや宗教関係者が多かったそうです。

基本的には遠くを見るためのメガネ以上に、近くの字などを見るための老眼鏡として使われることがほとんどだったようです。

『PIERRE MARLY LUNETTES & LORGNETTES』(Hoebeke刊)より。18〜19世紀のフィンチやテンプル付きメガネ。富裕層で字が読めた特権階級層が使っていた。知と富の象徴として、凝った装飾のケースが付属していた。

テンプルが無く鼻の頭に挟んで掛るタイプのメガネを「フィンチ」といいます。海外では「pince-nez(パンスネイと発音します)」と呼ばれています。これは1930年代くらいまで作られていたようです。

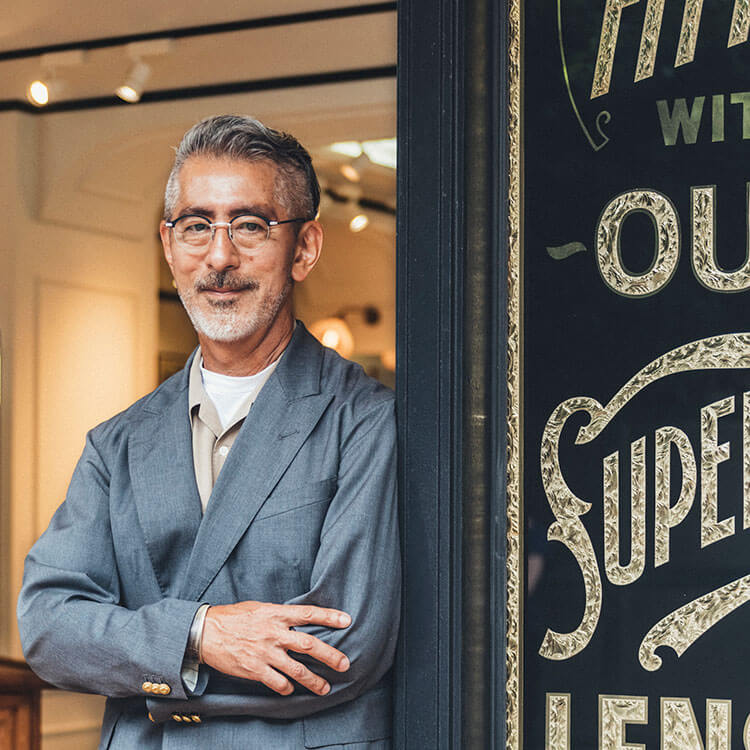

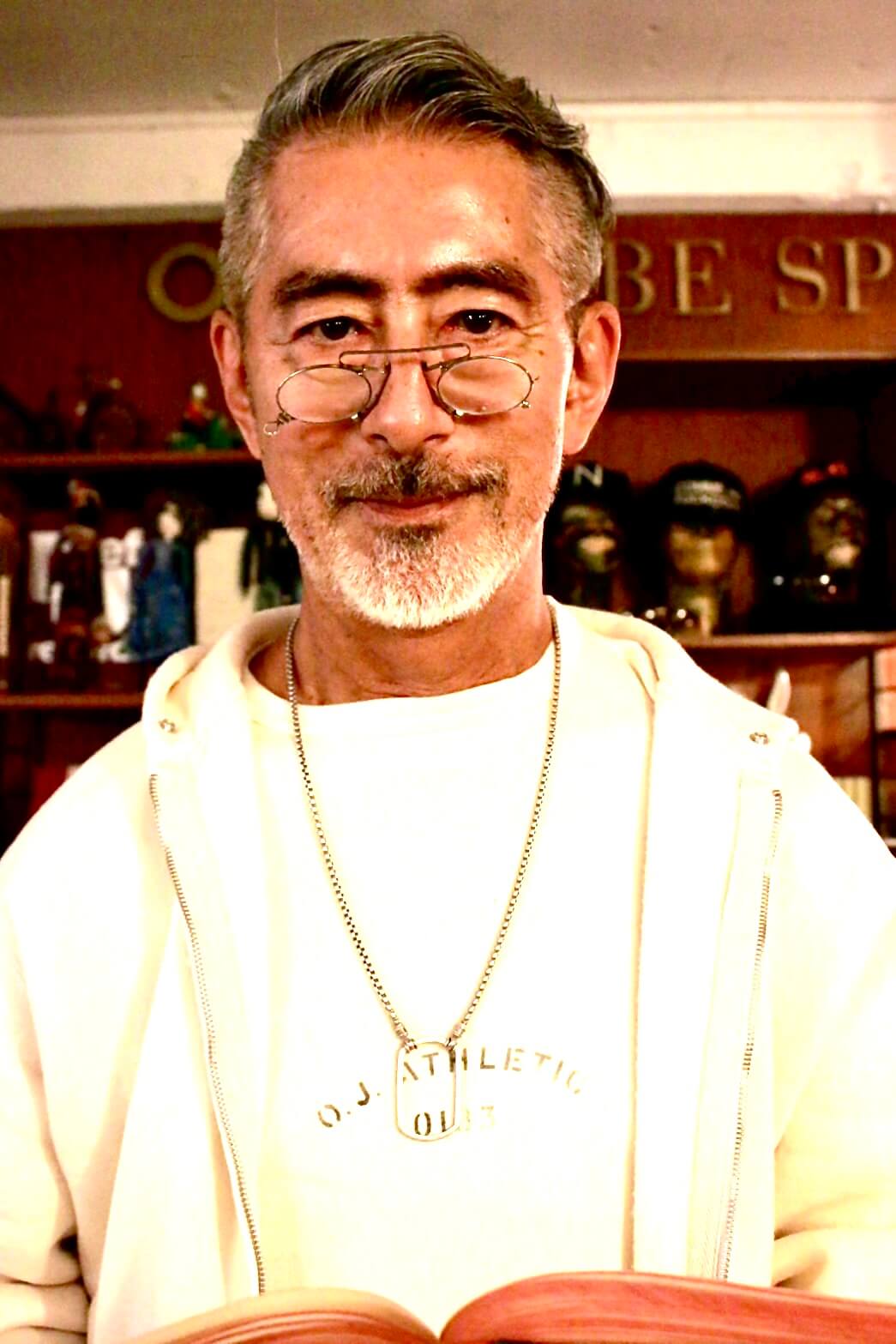

今回、1920年代から30年代くらいにヨーロッパで作られていた「フィンチ」が「グローブスペックス」各店に入荷しました。

このメガネは美しいデザインのものが多く、古いヨーロッパのメガネ店の看板はフィンチをモチーフにしたものが多いです。今でもメガネ店のサインのデザインにはフィンチをベースにしたものをよく見ます。

このようなフィンチをデザインした看板は欧米にコレクターも多いため希少なのですが、私もアンティークマーケットやコレクターから譲り受けたりして集めたものを「グローブスペックス」各店に飾っています。店に来たらぜひ見て下さい!

「グローブスペックス」各店に飾られている、ヨーロッパの古い眼鏡店にあったフィンチ型サインの数々。窓に描かれた「NUTS ART WORKS」さんによるサインも「フィンチ」をモチーフにしている。

では各店に入荷した「フィンチ」メガネをご紹介します。

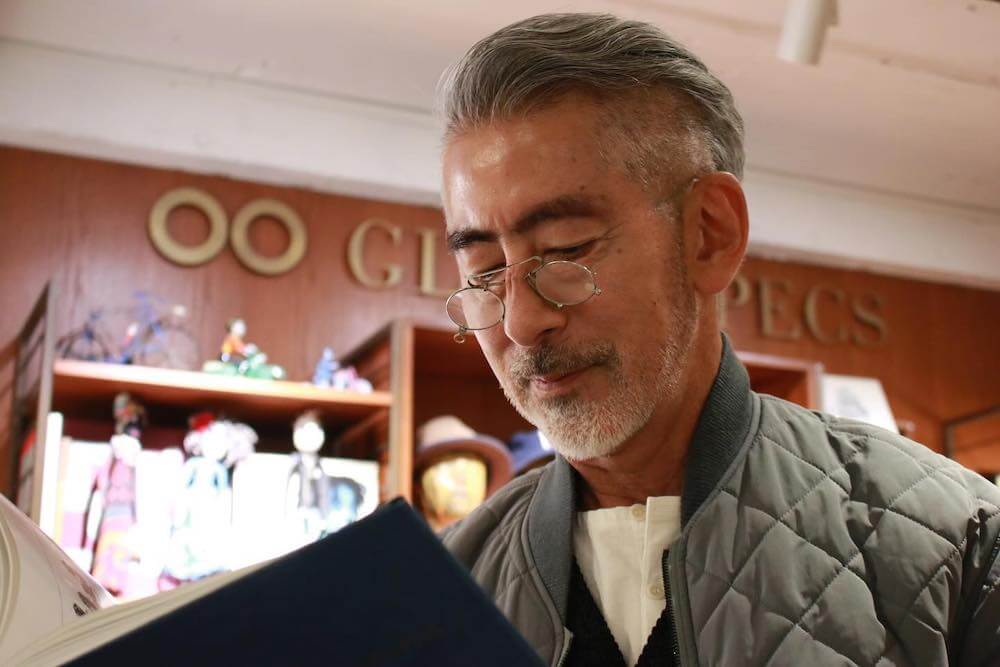

渋谷店に入荷したもの。

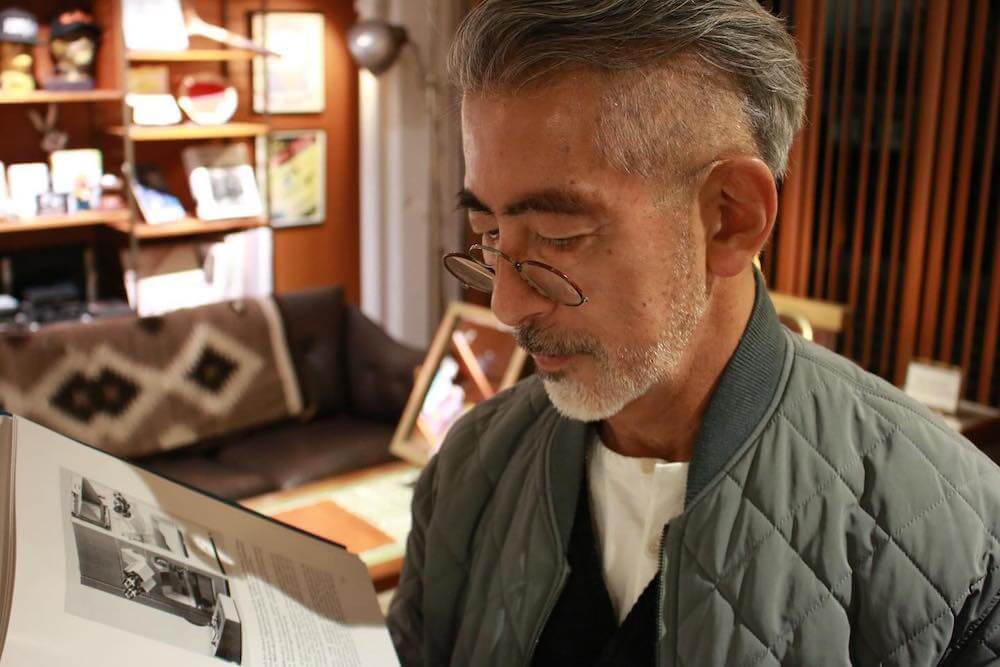

京都店に入荷したタイプ。

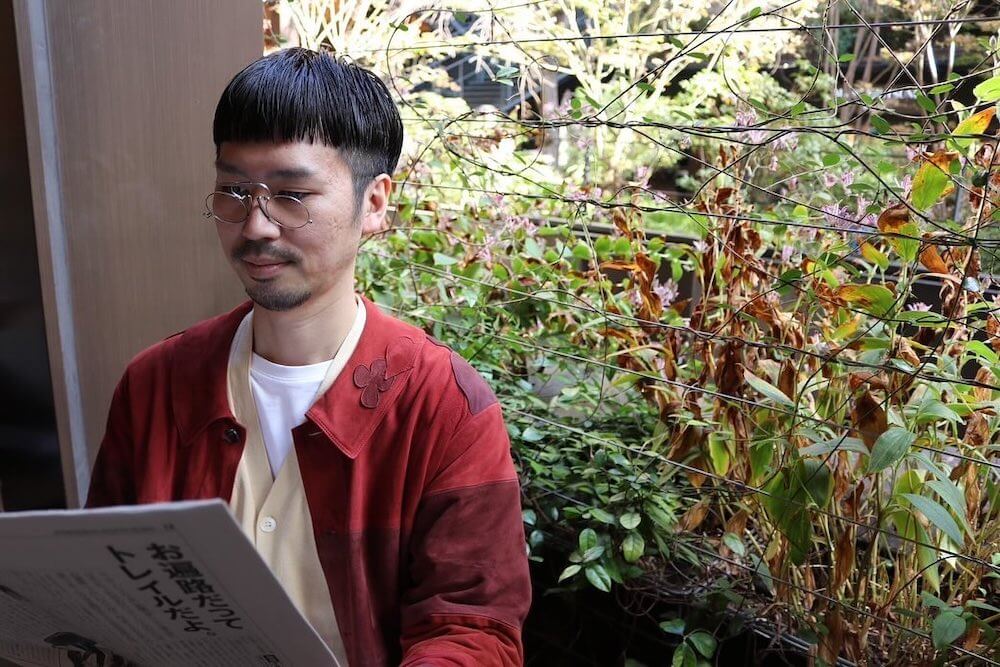

代官山店に入荷した「フィンチ」。

各店、ここで紹介したもの以外にもいろんな「フィンチ」を取り揃えており、ケースも非常に洒落たものが付いています。すべて1920~30年代の「フィンチ」です。

実際に検眼した上で度数を入れることもできます。ぜひ「グローブスペックス」各店に見に来てください!