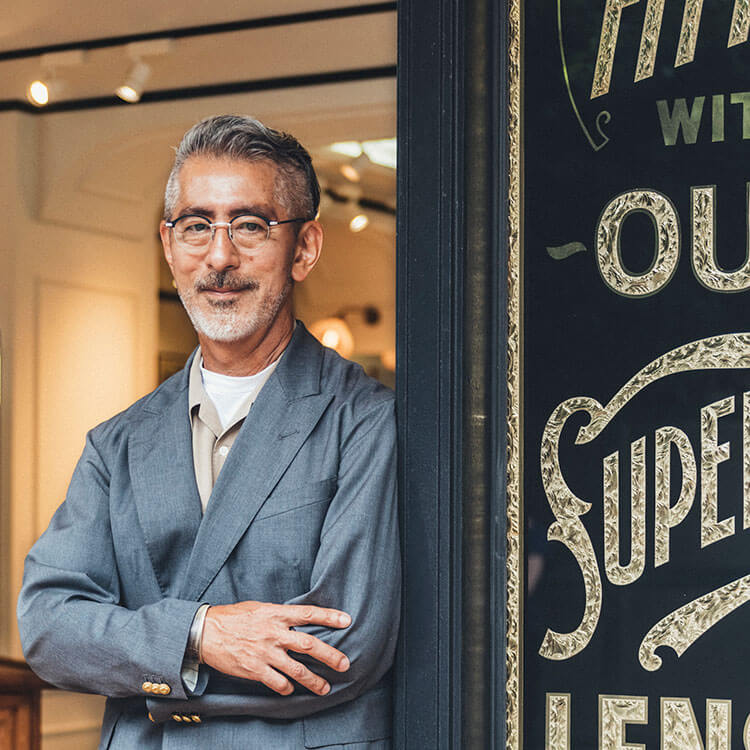

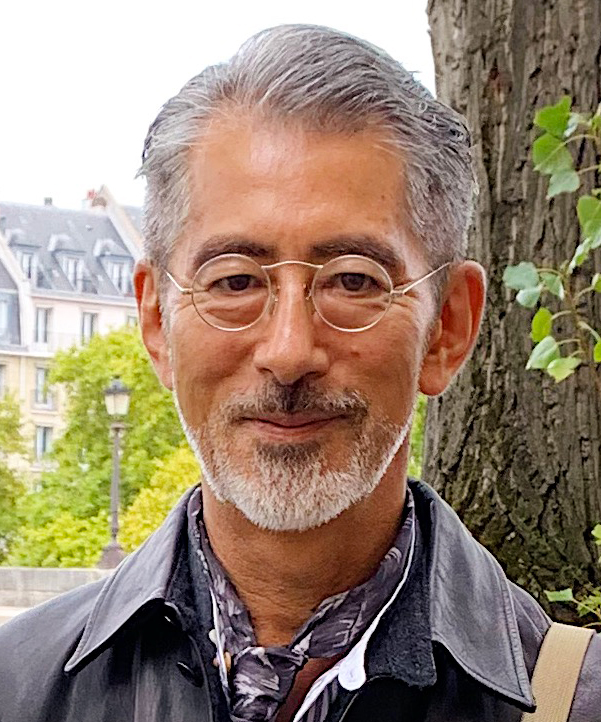

掛けているのは1920年代の金張りのフレームで、鼻当てが発明された頃のもの。

「グローブスペックス」創業の1998年からずっと紹介し続けているブランドの一つに、リアルアンティークとビンテージのアイウェアコレクション「The Spectacle」があります。一般的に眼鏡の世界でアンティークとは1950年代以前に作られたものを指し、それ以降に作られたものをビンテージと言います。「The Spectacle」ではその両方を扱っています。

「The Spectacle」を大きく分けると、1910年代から70年代初頭くらいまでのメタルの眼鏡である金張りのシリーズと、1950年代から70年代くらいまでのZylやコンビネーションのシリーズがあります。Zyl(ザイル)とは日本でいうセル枠・プラスチックフレームのことで、アメリカ式の呼び名です。

美しい彫金が施された金張りのフレーム。

1950年代〜60年代のZylフレーム(上)、コンビネーションフレーム(下)。

メガネが現在のような形になったのはそれほど昔のことでは無く、耳に掛けるツル(=テンプル)が付いたのは19世紀のことです。それまでは鼻の頭にフレームをのせる鼻眼鏡の形でした。

鼻の頭に掛けるフィンチ眼鏡。

19世紀中盤以前は識字率が低く、眼鏡を持っていたのは宗教関係者か裕福な貴族など限られた人たちでした。19世紀後半になり産業革命が起きると多くの人たちが工場などで働き始め、そこから教育も普及すると字を見るために眼鏡の需要が急速に高まりました。

当初は鉄などの腐食に対して耐久性の低い素材が使われていましたが、20世紀に入るとあまり高価にすること無く錆に対して強い金張りのものが主流になりました。金張りとは12金〜16金くらいの金を地金の上にシート状にして厚く張った素材のことです。メッキが普及していなかった当時、金張りは庶民が耐久性の高い高品質な眼鏡を手に入れる上でうってつけの素材だったのです。

今、金張りを行うと金の価格が当時よりはるかに高く、高額になってしまいますが、ドルと金がリンクしていた金本位制の当時、金は今よりかなり安価に流通していました。1970年代前半、ニクソン大統領はこの制度が経済の実態にそぐわないと判断、現在の変動相場制に移行したことにより、金は暴騰し、メタルの表面処理はメッキへと移行しました。

この様に「The Spectacle」で扱っているメタルのアイウェアは、金張りの時代の1910年代から70年初頭くらいまでの貴重なアンティークとビンテージを対象としているのです。

金張りのアイウェアの年代別特徴と発展を簡単に説明します。1910年代は金張りの普及が進んで定着した時代です。ただ、当時のメガネは一山式のブリッジを鼻の頭に乗せていました。眼鏡店ではカーブのブリッジを顧客の鼻の高さに合わせて、フレームやテンプルの形状と組み合わせてつくることが仕事でした。

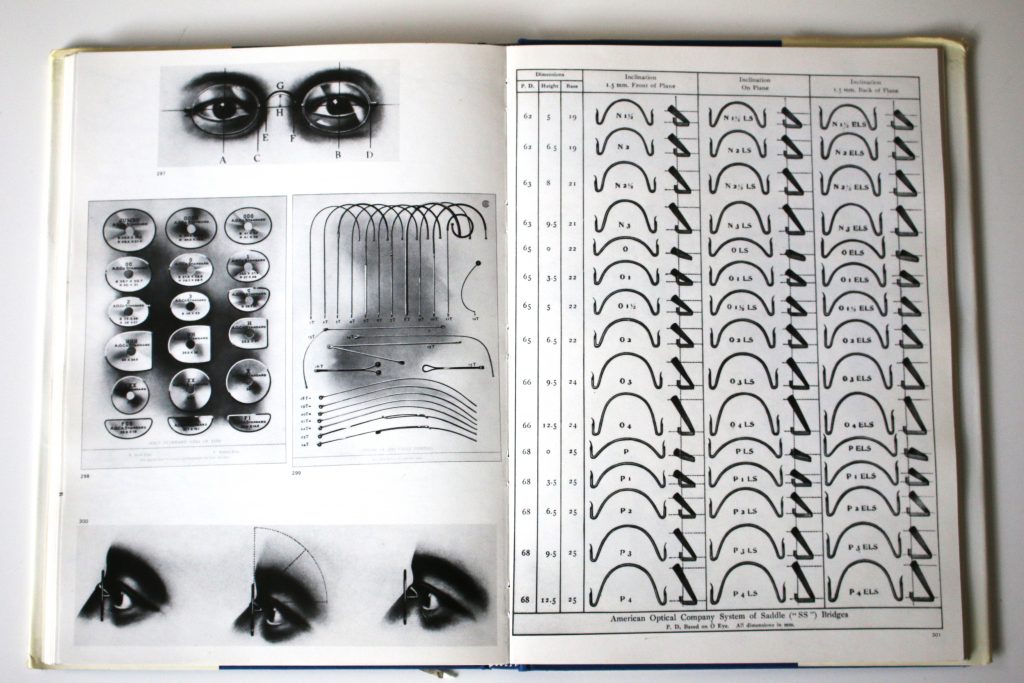

鼻当てが発明される前、1910年頃の一山式眼鏡と当時のブリッジやテンプルのバリエーション図。

また、第一次世界大戦と1920年代の大恐慌では、腕のよい宝飾職人たちが職を失い、実用品である眼鏡の世界で腕を振るい始めました。金張りのメガネに彫金細工が施され、ジュエリーのような美しい意匠をまとったのです。さらに、米国政府がヨーロッパなどへの貿易振興のため、金を多用している商品に税制上の優遇措置を取ったこともあり、米国の金張りの眼鏡は世界を席巻して黄金時代を築いていったのです。

20世紀初頭のメガネメーカーでの作業風景。

1930年代以降、米国3大メーカーであった「アメリカン・オプティカル」社、「ボシュロム」社、「シューロン」社は世界のアイウェア市場をほぼ独占していました。

1935年に発行された、「アメリカン・オプティカル」社のカタログの表紙とその中の写真。

1920年代のオクタゴン、ラウンド、3ピースの眼鏡。

1920年代後半に初めて鼻当てが発明され、「アメリカン・オプティカル」社がその特許を持っていました。鼻当ては画期的な発明だったので他社も採用し、眼鏡は一山式から鼻当ての時代になりました。

同じ「アメリカン・オプティカル」社はその後にFull Viewというコンセプトを発明しました。1930年代以前は眼鏡のフレームの真横についていたテンプルを少し上に持ってくることで側方に視界を確保。それまでの丸、楕円、八角形の様なバリエーションから初めてボストン型が生まれたのです。

1930年代、Full Viewコンセプトに基づいて作られた眼鏡のバリエーション。

真横にテンプルの付け根があることが何百年も当たり前であったデザインにとってFull Viewのコンセプトは画期的だったのです。1930年代後半、この特許を「アメリカン・オプティカル」社が取得し、どのメーカーもFull Viewばかり作るようになっていきました。

1940年代に作られたモダンアイウェアの走りであるNumont Bar、Rimway Bar。

1940年代に入るとそれまで一山式ブリッジの名残りがある形状から、一番上に持ち上げて一文字のバー状になったバーブリッジが生まれ、モダンなデザインに変化していきます。ここまでが「The Spectacle」のアンティークです。

1940年代に米空軍がジェット戦闘機を導入し始め、ヘルメットの下で捻れなどを防止するためにダブルブリッジのパイロットグラスをミルスペックでコントラクターに作らせました。そのルックスが人気となり世間でも1950年代以降、ダブルブリッジは流行しました。ダブルブリッジの人気は1960年代から70年代前半くらいまで続きました。また、50年代以降プラスチック素材も普及しましたが、金張り素材の眼鏡のデザインバリエーションも増えていきました。

米空軍のミルスペックに基づいて作られたパイロットグラス。

上から1950年代以降に作られたダブルブリッジ、フレームを中空構造にして軽量化した少し太めのメタル、当時のデザイントレンドであったスピードラインといわれるラインをデザインに纏った金張りの2本。

これらが「The Spectacle」のメタルフレームである眼鏡の発展の概略です。次回はプラスチックであるZyl(ザイル)とコンビネーションフレームを説明します。